La historia del objeto que está en 9 de cada 10 hogares italianos, en la colección permanente del MoMA y, en un caso muy especial, en un cementerio

Hay objetos que trascienden su función. Una guitarra no es solo un instrumento: es una promesa de serenata. Un tenedor no es solo un utensilio: es la diferencia entre civilización y barbarie.

Y una cafetera Bialetti no es solo una cafetera: es una pieza de escultura, un artefacto político, un ícono de diseño y, para un hombre en particular, fue incluso su última morada. Pero para entender cómo un pequeño aparato octagonal de aluminio terminó conquistando el mundo, hay que empezar por un lugar incómodo: la Italia fascista de los años treinta.

No se asusten. Esta historia tiene de todo: un poeta fanático que quiso prohibir la pasta, un dictador que se enamoró del aluminio, un fabricante piamontés que espiaba a su esposa lavando la ropa y un hijo con un bigote tan famoso que terminó impreso en 330 millones de cafeteras.

Sirváse un café y acompáñenos.

El poeta que quería convertir a los italianos en máquinas

Para entender la Bialetti hay que entender primero al personaje más delirante de la Italia de principios del siglo XX: Filippo Tommaso Marinetti. Poeta, agitador profesional y autoproclamado «la cafeína de Europa» -un apodo que no podría ser más apropiado para esta historia-, Marinetti publicó en 1909 el Manifiesto Futurista, un texto incendiario que glorificaba la velocidad, las máquinas y la destrucción de todo lo que oliera a pasado.

Marinetti no se quedaba en su escritorio. Iba por los teatros de Italia declamando su manifiesto como un predicador eléctrico, buscando adeptos para su causa. Uno de los más entusiastas fue un joven periodista llamado Benito Mussolini, que compartía con el poeta la fascinación por las máquinas y el desprecio por la tradición. Juntos, con otros intelectuales de la época, sentaron las bases de lo que se convertiría en el movimiento fascista. La vanguardia artística y la política autoritaria caminaron de la mano en aquella Italia convulsa, y la cocina -sí, la cocina- terminó en el medio del huracán.

Porque el fascismo le dio una importancia desmedida a la comida. Si el hombre nuevo que imaginaban los futuristas debía ser una máquina veloz y poderosa, entonces no podía seguir comiendo como un campesino medieval. En 1930, Marinetti publicó el Manifiesto de la Cocina Futurista en el diario turinés La Gazzetta del Popolo, y en 1932 lo expandió en un libro completo. Su propuesta era tan radical como absurda: prohibir la pasta.

«La pasta hace al hombre italiano pesado, lento y pesimista. Es una bola y una reliquia que los italianos se meten en el estómago como convictos o arqueólogos.»

Filippo Tommaso Marinetti

Para Marinetti, los spaghetti eran el enemigo de la modernidad. La comida del futuro debía ser preparada por químicos, no por «gente ignorante y torpe del pueblo».

Los sabores tenían que «despertar al pueblo dormido», sacudir al italiano de su letargo mediterráneo y convertirlo en una criatura de acero y velocidad.

En la práctica, esto se tradujo en platos que hoy suenan como bromas de mal gusto — pero que se sirvieron en serio en el primer restaurante futurista de Italia, la Taverna del Santopalato en Turín.

Del Menú futurista (esto es real)

«Bocado Escuadrista»

Pescado con mermelada de manzana. Un plato pensado para despertar la agresividad del guerrero moderno.

«Cerdo Excitado»

Salame sin piel bañado en café espresso con agua de colonia. Sí, colonia. La de perfumería.

«Ultraviril»

Langosta deshuesada entre lenguas de ternera y camarones, cubierta de zabaione verde y coronada con crestas de gallo.

Más allá de lo estrambótico de estos platos, detrás había una lógica política concreta. Marinetti no solo quería que Italia dejara de comer pasta por una cuestión estética: Mussolini había lanzado en 1925 la «Batalla del Trigo», una campaña para reducir la dependencia del trigo importado. Si los italianos dejaban de comer pasta, el trigo nacional alcanzaba para el pan. La vanguardia artística le hacía el juego a la autarquía económica. Arte y propaganda, todo mezclado en la misma olla.

Pero la historia tiene sus ironías. Poco después de publicar su manifiesto antipasta, un fotógrafo capturó a Marinetti devorando un plato de spaghetti en el restaurante Biffi de Milán.

La cafeína de Europa, al final, también era de pasta.

Mussolini, el aluminio y el orgullo nacional

Mientras Marinetti peleaba su guerra contra los fideos, Mussolini ya se había distanciado del futurismo más delirante. El Duce abandonó la obsesión por el futuro y abrazó el pasado del Imperio Romano y la figura del hombre rural. Pero de la era futurista conservó una cosa con fervor: el amor por el aluminio.

«El aluminio italiano nos convierte en la envidia del mundo», declaraba Mussolini. Italia tenía importantes reservas de bauxita y el régimen promovió agresivamente este metal como símbolo de modernidad y autosuficiencia nacional. El aluminio era liviano, brillante, moderno. Era, según la propaganda fascista, el material del hombre nuevo.

Y es exactamente en este cruce entre ideología y materia prima donde entra en escena un piamontés que no tenía nada de ideólogo, pero que sabía trabajar el aluminio como nadie.

Alfonso Bialetti y la lavadora que cambió la historia del café

Alfonso Bialetti era un fabricante de objetos de aluminio en Crusinallo, un pueblo a orillas del Lago de Orta, en el Piamonte italiano. No era un intelectual futurista ni un político. Era un artesano con taller propio, un hombre práctico que sabía fundir metal y resolver problemas.

El problema que lo obsesionaba era simple: en los bares italianos se vendía un café magnífico, intenso y aromático, hecho con máquinas de espresso –la palabra «espresso», por cierto, viene del mundo ferroviario, de los trenes rápidos-. Pero esas máquinas eran enormes, caras e imposibles de tener en casa.

Lo que había para uso doméstico era la cafetera napolitana, un aparato que producía un café aguado y débil que no se parecía en nada al espresso del bar. Alfonso quería cerrar esa brecha. Quería llevar la intensidad del bar a la cocina del hogar.

Y la respuesta le llegó mirando a su esposa.

Alfonso observó a su esposa usando una lavadora de ropa de la época — la lisciveuse — que funcionaba con un sistema hidráulico ingenioso: un tubo central por donde subía el agua hirviendo para mojar la ropa con lejía. Alfonso se quedó hipnotizado con ese mecanismo. Si el agua caliente podía subir por presión a través de un tubo para lavar ropa, ¿por qué no podía subir a través de café molido para hacer una infusión concentrada? Tomó el principio, invirtió el tubo y diseñó su cafetera.

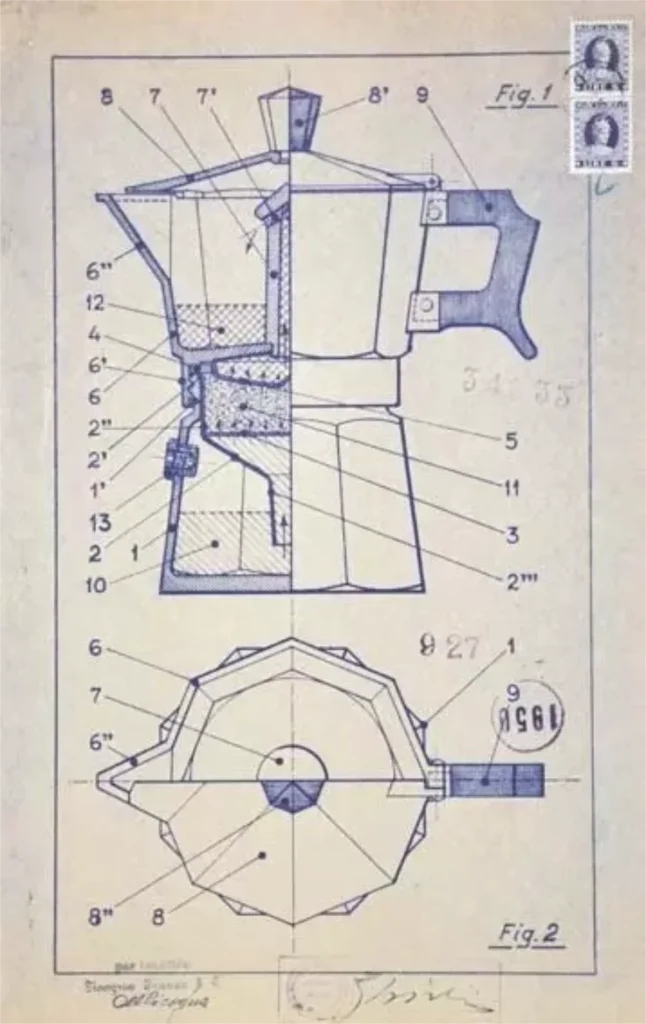

En 1933, Alfonso Bialetti presentó al mundo la Moka Express. Técnicamente no producía un espresso —la presión no era suficiente—, pero el resultado era algo que no existía antes: un café casero intenso, aromático, con cuerpo y carácter. Un café que por primera vez podía competir con lo que se servía en el bar de la esquina. Y todo hecho en un objeto pequeño, octagonal, de aluminio brillante, que cabía en cualquier hornalla.

La forma que explica la función

La Moka no solo revolucionó el café: revolucionó el diseño industrial. El diseñador español Javier Cañada explica su genialidad con una claridad envidiable: «Estructura simétrica a tres ejes, lo que la hace equilibrada a la vista. Su forma explica su funcionamiento: abajo los ingredientes, arriba el resultado.»

Es difícil encontrar un objeto cotidiano donde la forma y la función estén tan perfectamente fusionadas. Mirás la Moka y, sin leer un manual, entendés cómo funciona. El depósito inferior es ancho y sólido: ahí va el agua. El filtro del medio tiene forma de embudo: ahí va el café. La parte superior, más esbelta, es donde sube el café listo. Es una narración visual en tres actos.

Y luego está el sonido. Porque la Bialetti no solo se ve bien: suena. Tiene un feedback auditivo natural —ese borboteo, ese gorgoteo que sube de tono hasta convertirse en un silbido— que te avisa, sin reloj ni alarma, que el café está listo. Es un objeto que habla. Un diseño que se comunica con todos los sentidos.

Un diseño hijo del futurismo: aunque Alfonso Bialetti no era un artista de vanguardia, su cafetera lleva el ADN estético de la época que la vio nacer. El aspecto metálico, las geometrías duras, las aristas octagonales, la superficie de aluminio pulido: todo evoca fuerza, velocidad y potencia. Es un objeto que parece hecho para una fábrica, pero terminó viviendo en millones de cocinas. La Moka Express forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) como pieza de diseño icónico.

Renato, el bigote y la conquista del mundo

Alfonso Bialetti inventó la cafetera, pero fue su hijo Renato quien la convirtió en un fenómeno mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Renato tomó las riendas de la empresa y lanzó una campaña de marketing que hoy estudian en las escuelas de negocios.

La jugada maestra fue convertirse en el logo. Renato tenía un bigote espeso y expresivo que se volvió su marca registrada. El dibujante Paul Campani creó una caricatura basada en ese bigote —un hombrecito con el dedo levantado pidiendo un café— y la imprimió en cada cafetera que salía de la fábrica. L’omino con i baffi, «el hombrecito con bigote», se convirtió en uno de los íconos publicitarios más reconocibles de Italia y del mundo.

El resultado fue devastador: para mediados del siglo XX, la Moka estaba en 9 de cada 10 hogares italianos. Se habían vendido más de 330 millones de unidades en todo el planeta. Una cafetera diseñada para democratizar el café —para sacarlo del bar y llevarlo a la mesa del hogar— se había convertido en el objeto más presente en la vida doméstica italiana.

«La Moka es un objeto antifascista. Nació en la Italia de Mussolini, pero su verdadera vocación fue siempre la contraria: prolongar la sobremesa, fomentar la conversación, celebrar el disfrute de la nada misma.»

El funeral más italiano de la historia

Renato Bialetti murió el 11 de febrero de 2016, a los 93 años, en Ascona, Suiza. Su funeral, celebrado en la iglesia de Casale Corte Cerro, el pueblo piamontés donde había nacido, fue un evento que solo podía pasar en Italia.

Siguiendo su última voluntad, sus tres hijos -Alfonso, Antonella y Alessandra- hicieron algo que conmovió al mundo entero: depositaron las cenizas de Renato dentro de una cafetera Moka gigante, de 24 tazas. El párroco bendijo la cafetera con sus cenizas adentro, ante la mirada de más de 200 personas. Después, la Moka fue llevada al panteón familiar en el cementerio de Omegna, junto al Lago de Orta, y depositada al lado de su esposa Elia.

El hombre que dedicó su vida a que el café llegara a cada hogar eligió descansar para siempre dentro del objeto que lo hizo posible. Su vida definida por el café, y su muerte también. Es difícil imaginar un final más poético — o más italiano.

La caricatura del hombrecito con bigote sigue impresa en cada cafetera Bialetti que se fabrica hoy. Renato no solo se convirtió en el logo de la empresa: se convirtió en el logo de una forma de vivir. Cada vez que alguien pone una Moka al fuego en cualquier rincón del planeta, ahí está él, con el dedo levantado, pidiendo su último café.

De una lavadora piamontesa a tu mesa en Guatemala

La historia de la Bialetti es, en el fondo, una historia sobre cómo los objetos más simples pueden cambiar la forma en que vivimos. Un fabricante de aluminio que miraba a su esposa lavar la ropa. Un tubo invertido. Una idea sencilla ejecutada con maestría. Y de pronto, millones de personas en todo el mundo pueden sentarse en su cocina y tomar un café que antes solo existía detrás del mostrador de un bar.

En A la Mesa entendemos esa filosofía. Creemos que las mejores experiencias gastronómicas no necesitan ser complicadas: necesitan ser honestas. Un buen café, como una buena milanesa o un buen flan, no depende de la espectacularidad sino de la dedicación. De hacer las cosas bien, con los ingredientes correctos y el cariño de siempre.

Así que la próxima vez que te sientes a tomar un café — en casa, en un bar o en nuestra mesa — acordate de Alfonso, del bigote de Renato, de la lavadora de ropa y de ese borboteo inconfundible que te avisa que algo bueno está por llegar. Porque cada taza de café tiene casi un siglo de historia adentro.

Y eso, hay que reconocerlo, le da un sabor que ninguna máquina de cápsulas puede replicar.